問題

某海量用戶網站,用戶擁有積分,積分可能會在使用過程中隨時更新。現(xiàn)在要為該網站設計一種算法,在每次用戶登錄時顯示其當前積分排名。用戶最大規(guī)模為2億;積分為非負整數(shù),且小于100萬。

PS: 據(jù)說這是迅雷的一道面試題,不過問題本身具有很強的真實性,所以本文打算按照真實場景來考慮,而不局限于面試題的理想環(huán)境。

存儲結構

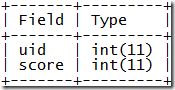

首先,我們用一張用戶積分表user_score來保存用戶的積分信息:

表結構:

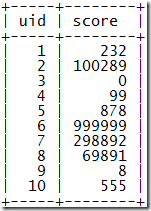

示例數(shù)據(jù):

下面的算法會基于這個基本的表結構來進行。

算法1:簡單SQL查詢

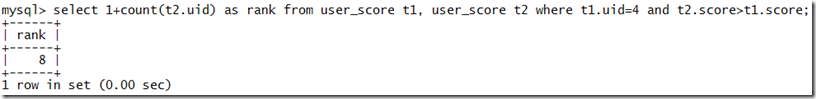

首先,我們很容易想到用一條簡單的SQL語句查詢出積分大于該用戶積分的用戶數(shù)量:

select 1 + count(t2.uid) as rank

from user_score t1, user_score t2

where t1.uid = @uid and t2.score > t1.score

對于4號用戶我們可以得到下面的結果:

算法1總結

優(yōu)點:簡單,利用了SQL的功能,不需要復雜的查詢邏輯,也不引入額外的存儲結構,對小規(guī)模或性能要求不高的應用不失為一種良好的解決方案。

缺點:需要對user_score表進行全表掃描,還需要考慮到查詢的同時若有積分更新會對表造成鎖定,在海量數(shù)據(jù)規(guī)模和高并發(fā)的應用中,性能是無法接受的。

算法2:均勻分區(qū)設計

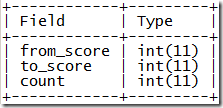

在許多應用中緩存是解決性能問題的重要途徑,我們自然會想能不能把用戶排名用Memcached緩存下來呢?不過再一想發(fā)現(xiàn)緩存似乎幫不上什么忙,因為用戶排名是一個全局性的統(tǒng)計性指標,而并非用戶的私有屬性,其他用戶的積分變化可能會馬上影響到本用戶的排名。然而,真實的應用中積分的變化其實也是有一定規(guī)律的,通常一個用戶的積分不會突然暴增暴減,一般用戶總是要在低分區(qū)混跡很長一段時間才會慢慢升入高分區(qū),也就是說用戶積分的分布總體說來是有區(qū)段的,我們進一步注意到高分區(qū)用戶積分的細微變化其實對低分段用戶的排名影響不大。于是,我們可以想到按積分區(qū)段進行統(tǒng)計的方法,引入一張分區(qū)積分表score_range:

表結構:

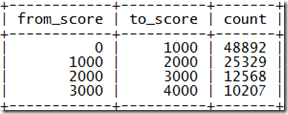

數(shù)據(jù)示例:

表示[from_score, to_score)區(qū)間有count個用戶。若我們按每1000分劃分一個區(qū)間則有[0, 1000), [1000, 2000), …, [999000, 1000000)這1000個區(qū)間,以后對用戶積分的更新要相應地更新score_range表的區(qū)間值。在分區(qū)積分表的輔助下查詢積分為s的用戶的排名,可以首先確定其所屬區(qū)間,把高于s的積分區(qū)間的count值累加,然后再查詢出該用戶在本區(qū)間內的排名,二者相加即可獲得用戶的排名。

乍一看,這個方法貌似通過區(qū)間聚合減少了查詢計算量,實則不然。最大的問題在于如何查詢用戶在本區(qū)間內的排名呢?如果是在算法1中的SQL中加上積分條件:

select 1 + count(t2.uid) as rank

from user_score t1, user_score t2

where t1.uid = @uid and t2.score > t1.score and t2.score < @to_score

在理想情況下,由于把t2.score的范圍限制在了1000以內,如果對score字段建立索引,我們期望本條SQL語句將通過索引大大減少掃描的user_score表的行數(shù)。不過真實情況并非如此,t2.score的范圍在1000以內并不意味著該區(qū)間內的用戶數(shù)也是1000,因為這里有積分相同的情況存在!二八定律告訴我們,前20%的低分區(qū)往往集中了80%的用戶,這就是說對于大量低分區(qū)用戶進行區(qū)間內排名查詢的性能遠不及對少數(shù)的高分區(qū)用戶,所以在一般情況下這種分區(qū)方法不會帶來實質性的性能提升。

算法2總結

優(yōu)點:注意到了積分區(qū)間的存在,并通過預先聚合消除查詢的全表掃描

缺點:積分非均勻分布的特點使得性能提升并不理想

算法3:樹形分區(qū)設計

均勻分區(qū)查詢算法的失敗是由于積分分布的非均勻性,那么我們自然就會想,能不能按二八定律,把score_range表設計為非均勻區(qū)間呢?比如,把低分區(qū)劃密集一點,10分一個區(qū)間,然后逐漸變成100分,1000分,10000分 … 當然,這不失為一種方法,不過這種分法有一定的隨意性,不容易把握好,而且整個系統(tǒng)的積分分布會隨著使用而逐漸發(fā)生變化,最初的較好的分區(qū)方法可能會變得不適應未來的情況了。我們希望找到一種分區(qū)方法,既可以適應積分非均勻性,又可以適應系統(tǒng)積分分布的變化,這就是樹形分區(qū)。

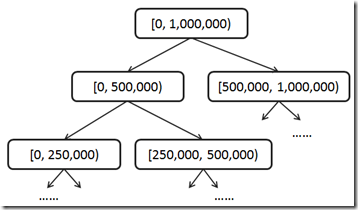

我們可以把[0, 1,000,000)作為一級區(qū)間;再把一級區(qū)間分為兩個2級區(qū)間[0, 500,000), [500,000, 1,000,000),然后把二級區(qū)間二分為4個3級區(qū)間[0, 250,000), [250,000, 500,000), [500,000, 750,000), [750,000, 1,000,000),依此類推,最終我們會得到1,000,000個21級區(qū)間[0,1), [1,2) … [999,999, 1,000,000)。這實際上是把區(qū)間組織成了一種平衡二叉樹結構,根結點代表一級區(qū)間,每個非葉子結點有兩個子結點,左子結點代表低分區(qū)間,右子結點代表高分區(qū)間。樹形分區(qū)結構需要在更新時保持一種不變量(Invariant):非葉子結點的count值總是等于其左右子結點的count值之和。

以后,每次用戶積分有變化所需要更新的區(qū)間數(shù)量和積分變化量有關系,積分變化越小更新的區(qū)間層次越低。總體上,每次所需要更新的區(qū)間數(shù)量是用戶積分變量的log(n)級別的,也就是說如果用戶積分一次變化在百萬級,更新區(qū)間的數(shù)量在二十這個級別。在這種樹形分區(qū)積分表的輔助下查詢積分為s的用戶排名,實際上是一個在區(qū)間樹上由上至下、由粗到細一步步明確s所在位置的過程。比如,對于積分499,000,我們用一個初值為0的排名變量來做累加;首先,它屬于1級區(qū)間的左子樹[0, 500,000),那么該用戶排名應該在右子樹[500,000, 1,000,000)的用戶數(shù)count之后,我們把該count值累加到該用戶排名變量,進入下一級區(qū)間;其次,它屬于3級區(qū)間的[250,000, 500,000),這是2級區(qū)間的右子樹,所以不用累加count到排名變量,直接進入下一級區(qū)間;再次,它屬于4級區(qū)間的…;直到最后我們把用戶積分精確定位在21級區(qū)間[499,000, 499,001),整個累加過程完成,得出排名!

雖然,本算法的更新和查詢都涉及到若干個操作,但如果我們?yōu)閰^(qū)間的from_score和to_score建立索引,這些操作都是基于鍵的查詢和更新,不會產生表掃描,因此效率更高。另外,本算法并不依賴于關系數(shù)據(jù)模型和SQL運算,可以輕易地改造為NoSQL等其他存儲方式,而基于鍵的操作也很容易引入緩存機制進一步優(yōu)化性能。

算法3總結

優(yōu)點:結構穩(wěn)定,不受積分分布影響;每次查詢或更新的復雜度為積分最大值的log(n)級別,且與用戶規(guī)模無關,可以應對海量規(guī)模;不依賴于SQL,容易改造為NoSQL等其他存儲方式

缺點:算法相對更復雜

總結

上面介紹了用戶積分排名的3種算法,算法1簡單易于理解和實現(xiàn),適用于小規(guī)模和低并發(fā)應用;算法3引入了更復雜的樹形分區(qū)結構,但是性能優(yōu)越,可以應用于海量規(guī)模和高并發(fā)。本問題是一個開放性的問題,相信一定還有其他優(yōu)秀的算法和解決方案,歡迎探討!